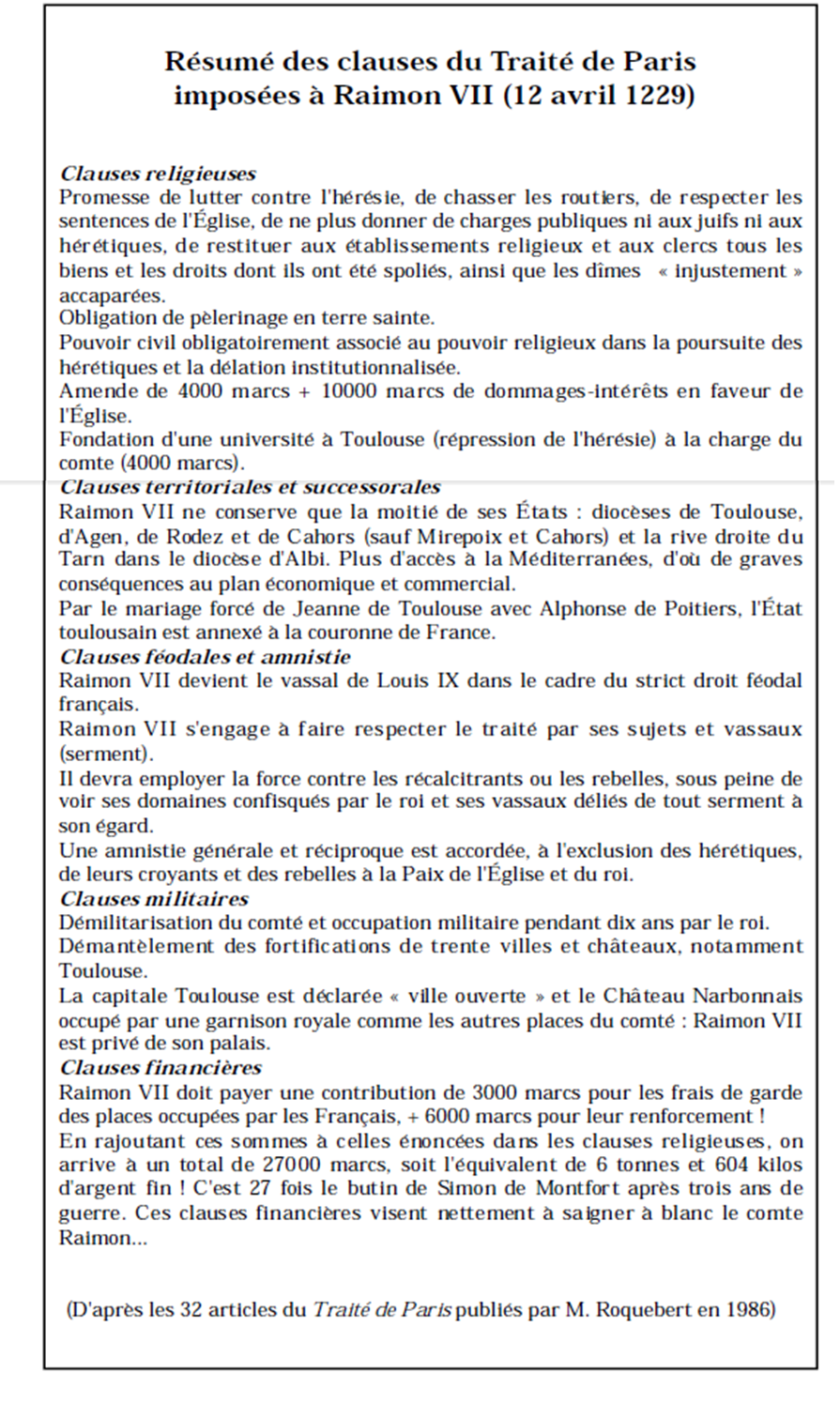

Le traité de Paris, signé le 12 avril 1229 et imposé au comte de Toulouse Raimon VII par l’Église et le roi de France, est reçu en Occitanie comme un coup de massue. Parmi ses trente-deux articles, plusieurs commandent une répression implacable contre les « hérétiques », en associant tous les pouvoirs à cette lutte : le temporel et le religieux, même combat !…

Réprimer les hérétiques

Les choses ne traîneront pas. Dès le 24 mai 1229 une université est inaugurée à Toulouse, rue Saint-Rome, dans le couvent des prêcheurs dominicains : elle servira à former les futurs agents de l’ inqui si tion chargés d’éradiquer t oute contestation du nouvel ordre imposé, celui de l’Égl ise mai s aussi celui du pouvoir capétien. En novembre, un concile se tient à Toulouse, présidé par le cardinal-légat de Saint-Ange — Romano Frangipani — qui est le véritable artisan du traité de Par is. Parmi le s quarante- c inq canons des décisions arrêtées, le canon 18 résume bien le but de ce concile et inaugure, après vingt ans de guerre, un si èc le de répression, de ter rori sme inquisitor ial subit par les populations d’Occitanie : « Seront considérés comme accusés d’hérésie ceux que désignera la rumeur publique ou ceux qui, sur dénonciation de gens honorables et sérieux, auront été classés comme tels, légalement, par l’évêque».

Aussitôt l’assemblée conc iliaire se transforme en tribunal pour juger des suspects d’hérésie désignés par l’évêque Foulque qui a produit des témoignages écr its, non communiqués aux ac cusés bien entendu… On assistera même à des abjurations par peur du bûcher. Ainsi l’ancien parfait Guilhem del Soler recevra une charge de chanoine en récompense de son abjuration : il est l ‘ancien s o c i u s (compagnon) du diacre cathare Bernard de Lamothe qui a vécu à Villemur-sur-Tarn au début du XIIIe siècle.

Les principales mesures du concile de Toulouse

Tout homme dès 14 ans et toute femme dès 12 ans devront prêter le serment — à renouveler tous les deux ans — de servir l’église catholique et en particulier de dénoncer toute personne (parent, ami, voisin…) suspecte d’hérésie. L’Ancien et le Nouveau Testament sont interdits aux laïcs ; écrits en latin, leur traduction en occitan n’est évidemment pas concevable par l’Église, les populati ons locales pouvant trouver dans les Évangiles un caractère subversif nuisible à l’ordre établi ?… La présence de tous à l’égl ise est obligatoire le dimanche et les jours de fêt es re ligi euses ; le s prêtres sont invités à rappeler plusieurs fois par an à leurs paroissiens les dispositions du conci le de Toul ouse. Les cl er cs sont exempté s d’ impôt s et l es laï cs par contre sont condamnés à leur payer les dîmes sans aucune exonération… Sur le plan militaire, il est interdit à tout homme de plus de 14 ans d’entretenir quelque relation que ce soit avec les faidits et aussi de construire un nouveau château ou de relever une forteresse démolie. De même toute femme propr i étaire d’u n châte au e t t oute veuve héri tière d’une place-for te verront leur propriété confisquée si elles épousent un faidit ou un hérétique.

Enfin les constitutions d’associations ou de conf réries sont strictement interdites, aussi bien pour les seigneurs et chevaliers que pour les bourgeoi s des villes et les paysans des campagnes… Ainsi tout un peuple s’enfonce, pour plus d’un siècle, dans une nuit inquisitoriale impitoyable. Dorénavant, chacun devra apprendre à se taire, pire à se méfier de ses voisins comme de ses propres amis ou de sa famille. Le moindre geste et la moindre parole pourront être interprétés comme une complicité d’hérésie, avec des conséquences destructrices sur les personnes et sur les biens : port de croix cousues sur les vêtements pour les hérétiques cathares et d’une rouell e pour les Juifs, torture physique et morale, prison perpétuelle, bûcher, conf iscation des biens et destruction de maisons, parents déterrés et dépouilles brûlées…

Bref, une terreur organisée que l’on pe ut compare r à cel le connu e so us l’occupati on allemande au XXe sièc le, mais qui fut, elle, de cour te durée. La philosophe Simone Weil (1909-1943) écrit, quelques jours avant sa mort en 1943, à propos de la conquête du comté de Toulouse par la France : « On peut trouver dans l ‘Histoire des faits d’une atrocité aus si grande, mais non plus grande »…

Quant à Henri Gougaud, il affirme : « Il fallut deux siècles pour que les Occitans deviennent français et bons catholiques. Deux siècles de gestapo. Ceux qui Malgré tout, des tensions se font sentir dans tout le comté de Toulouse, t ant contre l ‘oc cupant français que contre l’église catholique qui se place de plus en plus, dans toute la chrétienté, au-dessus des pouvoirs politiques laïcs. Le sénéchal de Carcassonne est tué dans une embuscade près de Quillan, t andi s qu’à Toul ouse la po pulation assassine les délateurs et les « fonctionnaires » de la police inquisitor iale. Raimon VII ruse autant qu’il le peut pour ne pas appliquer les clauses du traité de Paris.

Quant aux consuls, ils défendent leurs concitoyens contre les e xcès de s frères prê ch eurs qui commencen t à dé ter rer des mo rt s suspectés d’hérésie pour les brûler sur un bûcher. Enf in les manifestati ons d’hostili té deviennent si intenses que l es maîtres de l’université Jean de Garlande, Hélinaud de Froidmont et Roland de Crémone devront qui tter Tou lo use et regagner Par i s pou r « sauver leur peau »…

Création de l’inquisition pontificale dominicaine

Constatant le manque d’efficacité des évêques d’Occitanie dans la lutte contre les « hérétiques », et les nombreuses entraves que représentent les «frontières » entre les seigneuries et les diocèses, le pape Grégoire IX confie le 20 avril 1233 à l’ordre des frères prêcheurs la mission d’éradiquer l’hérésie définitivement et par tous les moyens : l es dominicains seront désormais les seuls « juges délégués par l’autorité du Saint-Siège à l’Inquisition de la perversité hérétique », et ne recevront d’ordre que du pape directement.

Autremen t dit , il s seront se ul s « maîtres à bord » et totalement libres d’organiser à leur guise la soumission déf initive des populations, qui vont connaître un cauchemar insoutenable sur plusieurs générations.

Dès le 22 avril 1233, Pons de Saint- Gilles, Guilhem Arnaut et Pierre Sellan auront en charge l’inquisition des diocèses de Cahors et Toulouse. Arnaud Cathala et Guilhem Pelhisson enquêteront dans le diocèse d’Albi, tandis que l e catalan Ferrer et Pierre d’Alès auronten charge celui de Carcassonne. C’est d’ailleurs Ferrer qui interrogera l es rescapés de Montségur après le bûcher du 16 mars 1244.

Le tr ibunal de l’inquisiti on pontif icale s’install e dans une maison de Pier re Sellan près du Château Narbonnais, sur l’actuelle place du Salin à Toulouse. On peut visiter aujourd’hui encore la première maison de l’inquisition dominicaine qui jouxte l’anc ien rempart romain.

Un système policier et judiciaire terrifiant

Les Dominicains mettent en place une machine policière infernale. Ils ont tous les droits en matière d’espionnage, de perquisition, d’arrestation en tous temps et en tous lieux, sur toutes les populations, du simple paysan au plus gran d seign eur , fû t-ce l e comte de Toulouse… et même sur tout le clergé. Leurs exploratores — sorte de police secrète — surveillent les conversations, et recherchent les fugitifs dans les bois, les grottes, les souterrains (les cròs ou c luzeaux) , l es châteaux et même l es églises. Ils paient des délateurs et se remboursent eux-mêmes de leurs propres frais sur le trésor public (royal ou seigneurial), sur les amendes infligées aux hérétiques et sur la confiscation de leurs biens. Sont défrayés de la même manière tous ceux qui ont assisté à un procès, à l’énoncé et à l’exécuti on du verdict. De même pour les fossoyeurs chargés d’exhumer l es squelettes de prétendus hérétiques condamnés à être brûlés… Les évêques, les curés, l es vigui ers, les magistrats, les consul s sont tenus de les aider si nécessaire. Les inqui si teurs se déplacent en général avec leur tribunal itinérant. Quand ils arrivent dans une ville ou un village, tout le monde — catholiques ou présumés « hérétiques » — peut trembler, car personne n’est à l’abri et peut perdre sa liberté, ses biens et même sa vie pour peu de chose.

L’inquisiteur demande aux curés de rassembler toute la population et se lance dans un sermon anti-hérétique, où il exhorte les uns et les autres à se déno ncer . En général un « délai de grâce » d’une ou deux semaines est accordé pour que chacun vienne confesser ce qu’il sait ou ce qu’il est. Les plus ter ror isés le font spontanément par peur du bûcher. Ils sont alors réconciliés avec l’Église, mais doivent s’engager à dénoncer d’autres « hérétiques » pour prouver leur sincérité. L’inquisiteur peut alors démonter rapidement tout le réseau de solidarité cathare.

La procédure

Avec les informations obtenues des délateurs, l’inquisiteur dresse une liste de suspec ts qui sont convoqués quelques jours après. Chaque suspect comparaît seul, sans l’aide d’un avocat, devant un tribunal composé de l’inquisiteur, de deux religieux et d’un notaire qu i va dresser le procès-verbal de l’interrogatoire. On peut imaginer son angoisse, quand lui sont posées l es premières questions : il ne connaît pas de motif de sa convocation ; ni le nom de ses dénonciateurs ; ni ce que contient déjà son dossier ; ni par conséquent ce que sait ou ne sait pas l’inquisiteur…

Le suspect doit tout d’abord prêter serment de « dire toute la vérité sur luimême et sur les autres vivants et morts, sur l’incrimination d’hér ési e ». Il est tenu ensuite de confesser toutes ses « fautes », après avoir donné le nom de ses parents, conjoint, enfants, frères et soeurs… et après avoir résumé tous les faits notables de son existence. S’ il oublie certains détails liés à « l’hérésie » cathare, qui peuvent être découverts plus tard, il risque une condamnation sévère comme parjure. L’inquisiteur complète la déposition du suspect en lui demandant des précisions qui seront notées minutieusement et uti lisées pour confondre d’autres suspects lors de cette session du tr ibunal, ou même souvent de nombreuses ann ées après ave c l es inquisi teurs su ivants, l es do ssi ers et f ichi ers individuels étant conscienc ieusement rédigés et archivés… Une aubaine pour les historiens !

Quand, aux yeux de l’inquisiteur, les aveux du suspect d’hérésie paraissent trop légers, celui-ci est conduit en prison pour « l’aider » à réfléchir avant un nouvel interrogatoire, parfois avec quelques tortures physiques ou morales à l’appui… Enfin après les « aveux », le

présumé coupable est invité à renoncer défini tivement à la fréquentation des hérétiques, à abjurer la foi cathare, à combattre activement « l’hérésie » — par la délati on par exemple — et à servir l’église catholique. Vien t e nsuite assez rapidement l ‘heure de la sentence. Pour celui ou cel le qui pe rsévère dan s la foi de s « Bon s Ch rét iens », ainsi qu e po ur celles et ceux qui sont retombés dans l’hérésie après une première abjuration ( les relaps), l’affaire est entendue : ils sont remi s par l’ inquisiteur au bras séculier (car l’église catholique « qui a horreur du sang versé » n’ose pas exécuter ell e-même les personnes qu’elle condamne…), c’est-à-dire qu’ils seront brûlés immédiatement sur un bûcher.

Mais il arrive que certains, au pied du bûcher, demandent à abjurer : ils sont al ors de n ouveau inter rogés par l’inquisiteur qui les renvoie à la prison (sauf les relaps condamnés définitivement) ou les livre de nouveau au bûcher, s’i l estime que le repentir n’est

pas sincère. Quant aux autres suspects d’hérésie, l’inquisiteur les réintègre dans l’église en leur infligeant une pénitence plus ou moins sévère : port de croix d’infamie cousues l’une sur la poitrine et l’autre dans le dos, pèlerinages plus ou moins lointains, amendes diverses, pri son limi tée à quelques années ou bien pour la vie. Mais malheur à celle ou celui qui récidive : ce pourrait être

alors le bûcher !

Les mor ts n on plus ne sont pas épargnés. Si, au cours des interrogatoires, l’inquisiteur découvre que telle ou telle personne est décédée « en odeur d’hérésie », elle sera déterrée, promenée en procession dans les rues de la ville ou du village, et finalement ses restes seront brûlés sur un bûcher. Ses biens se ro nt conf i squ és et son anc ie nne maison détruite — comme pour tous les condamnés — avec l ‘interdicti on de reconstruire à jamais sur ces mêmes lieux.

Mais le délit d’hérésie n’est pas seul invoqué par l ‘inquisition pour s’emparer des biens de la population. Ceux qui font o bstac l e au pai ement de s dîmes en faveur de l’église sont euxmêmes l ourdement condamnés, car pour l’église leur résistance à l’impôt met en pér il l’ ordre économique et social.

Les sentences sont lues lors d’une cérémonie religieuse devant une église, comme à Toulouse devant la cathédrale Saint-Étienne. L’inquisiteur est entouré pour l’occasion des membres du tribunal et de tout le clergé du lieu et du voisinage. Leurs frais de déplacement seront remboursés avec la vente de bi ens co nf isqués au x pré ven us. Le peuple aussi doit assister à ce « sermon public » appelé « acte de foi » ou autodafé…

La haine des populations

L’inquisition s’en prendra ainsi à t oute une population vaincue, dé jà traumatisée par vingt ans de guerre de 1209 à 1229. Dans toutes les villes et dans les plus petits villages personne ne sera épargné : qu’il soit bon catholique o u croyan t cathare, cheval ie r, paysan ou artisan, chacun subira dans sa vie quotidienne une surveillance permanente, par un clergé tenu d’exécuter l es consignes de l ‘inqui siti on et du traité de Paris, même si certains curés se montrent solidaires de leurs compatriotes d’Occitanie…

Devant toutes les injusti ces et les cruautés commises par les tribunaux de l ‘inquisi tion, on peut comprendre la haine qui s’emparera des populations con ce rn ées, non seul ement cont re l’Église, mais aussi contre les occupants français qui sont mutuellement solidaires.

Une haine tenace qui durera bien deux siècl es et qui engendrera sans doute, dans nos régions occi tanes, un certain anticléricalisme récurrent.

Georges Labouysse